| 両国(本所松坂町・吉良邸跡・回向院) |

| さすが両国駅は人・人・人で、まるで満員御礼の国技館取組み終了時の混雑のようだった。 |

|

|

|

| 本所松坂町跡の石碑は国道に面して建っている。吉良邸はちょっと奥へ入ったところにある。 |

|

|

| いつもこうなのか知らないが、お歴々が並んで式典を催していた。まわりはお祭り気分だ。討入りの引揚げルートの起点としては、今イチ雰囲気が盛り上がらない。 |

|

| 討入りって勇ましそうだけど、ひょっとしてこんな気分だったかもしれない。うれしくもあり、悲しくもあり。 |

|

|

| 回向院。吉良邸跡出発後は必ずここへ立寄るらしい。 |

両国橋東詰。大高源五の句碑が公園内に建っている。 |

| 隅田川 |

|

|

| 江島杉山神社。江の島の弁天様を勧請したとかで、岩屋を模したところに入った奥に弁天様がいる。 |

|

|

| 深川のこのあたりに俳聖・松尾芭蕉が暮らしていた。奥の細道のルートと重なって人の往来が激しい。 |

|

| 隅田川に清澄橋のかかっているこの辺りの景色を芭蕉は非常に好んだという。 |

|

|

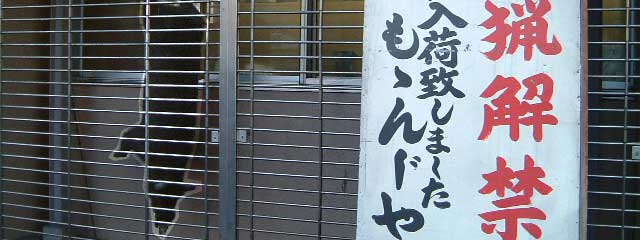

| 乳熊(ちくま)屋という味噌屋があって、引揚げの浪士たちは、ここで甘酒を振る舞われたという。おかげで、このときとばかりに味噌と甘酒を売っていた。 |

|

|

| 永代橋で隅田川を、月島を左に見て渡る。まず、赤穂藩上屋敷のあったところを目指したのは感傷的な意味よりも、追っ手がかかって討ち死にするにふさわしい場所をルートに選んでいたのかもしれない。 |

|

|

| 堀部安兵衛が一時期京橋近辺に住んでいたらしい。 |

鉄砲洲と呼ばれた辺り。物資積替えの港としての栄えた。 |

|

|

| 鉄砲洲稲荷の富士塚。標高5mだけど楽しめる。 |

佃島渡船場跡。浪士関係者の流人船もここから出航した。 |

|

|

| 赤穂藩上屋敷があったところは今、聖路加ガーデン。明治時代、外国人居留地になっていたのには何か理由があるのかな? |

|

|

| この石碑もちょっとはずれたところに建っている。 |

築地場外市場。剥製と乾物って因果関係あるの? |

|

|

| 言わずと知れた築地本願寺。信徒だったのか、金子を投げたせいなのか、切腹後の間新六だけがここに葬られた。 |

| 東海道 |

|

|

| 新橋の内匠頭切腹地跡で売られている切腹最中。 |

|

| 新橋駅の目の前に建設中の松下ビル。旧駅舎も復元? |

この駐車場の辺りが切腹地だといわれている。 |

|

|

| 芝・増上寺の山門。ここまで来ればあと一息。 |

札の辻に建つ三田警察署。ここらが高札場だったのかな? |

|

|

| 札の辻の歩道橋から、晒し場と伝えられる辺りを望む。 |

高輪の大木戸跡。当時はまだなかったらしい。 |

| 泉岳寺 |

| さすが、12月14日は大混雑。門の前までたどり着いたもののその後はピタリと動かない。まったく、門から人が出てこないのだから、こんな道具持参で中を確かめる人もいる訳だ。 |

|

|

|

| 翌12月15日 |

|

| 朝から忠臣蔵の羽織を着て歩く、大集団が現われた。歩こう会のデモンストレーションだ。スピードがすごいが、出発地はなぜか皇居前だと誰かがいっていた。 |

|

|

| 14日とは大違い。露店も撤収し、人出もまあまあといったところ。このくらいがちょうどいい。 |

|

|

|

| とにかく線香の火付けが間に合わないほど大繁盛。その分、煙も前が見えないほどすごい。ガスマスクが欲しい。 |

|

| 息ができない。喘息児童ならほとんど即死だ。これが14日だったら防災訓練の煙体験部屋でじっとしているのと同じかも。 |